Bouche est le troisième ouvrage de la photographe Lucile Boiron, publié par Art Paper Edition. Womb, le premier, était travaillé en argentique et uniquement en lumière naturelle, dans le soleil cru et zénital de midi en été, celui qui brûle plus qu’il ne caresse. Dans Womb déjà, les images sublimaient la chair, celle des humains comme celle des fruits, leur peau lisse ou fripée par le temps imparable. Déjà, l’ingestion, les varices et les filaments, le sang et les rides comme des paysages. Le corpus d’images dérangeantes et intenses que Lucile Boiron construit livre après livre est un moyen pour elle de disséquer le monde qui l’entoure. Elle déclare : “Je vois la photographie comme un acte de digestion. On va prendre des petites portions, des petits morceaux du monde, les absorber et finalement les faire nôtres.”

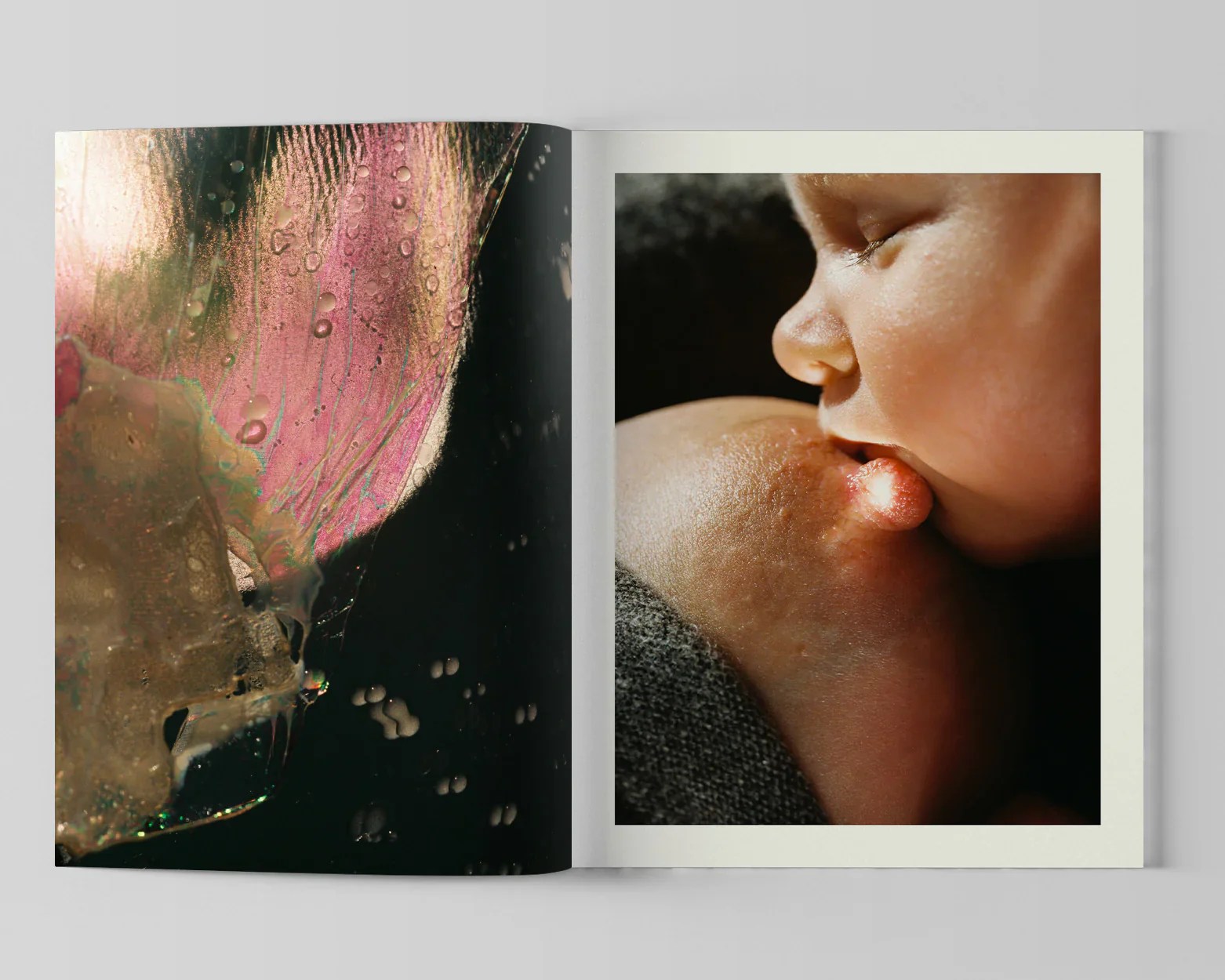

Associé au choix de l’image en couverture – un placenta dans une composition à la chromie vivace, le titre Bouche annonce immédiatement une maternité sans fard, dont les images de Lucile Boiron disent la douceur, mais aussi la voracité. Elles traduisent la faim, la curiosité et le désir insatiables de ces petits êtres à peine jetés dans le monde. La bouche est ainsi le principal moyen d’appréhension du monde par les nouveaux-nés, qui découvrent textures et sensations par son intermédiaire. En terme de subsistance, la bouche prend le relais du cordon ombilical ; ce lien de chair qui doit être coupé, cette connexion avec l’organe temporaire qu’est le placenta, qui a alimenté le bébé durant 9 mois.

Lucile Boiron capte magistralement la violence animale, presque prédatrice, de cette bouche d’avant le langage, une bouche primitive, ouverte comme un gouffre. Page après page, j’ai retrouvé en feuilletant les pages de Bouche les sensations physiques des premiers mois de la maternité, cette ambivalence entre la douceur infinie du lien qui se crée et la violence inattendue d’un instinct de survie à l’état brut qui nous dépasse, avec parfois l’intuition diffuse que le bébé pourrait aller jusqu’à nous dévorer s’il le fallait. Dans l’une des photographies, quelques gouttes de salive perlent en ligne parfaitement droite de la lèvre d’un bébé rendu immense par le choix du cadrage. J’avais découvert cette image dans un tirage très grand format sur le stand de la galerie Hors-Cadre à Paris Photo en novembre 2024, avant la sortie du livre. J’avais été fascinée par ces perles de bave en suspension dont l’échelle démesurée amplifiaient ce qu’elles disent du désir, de la pulsion de vie, qui sont aussi le moteur de ces images, pour lesquelles Lucile Boiron empreinte au concept d’image-pulsion de Deleuze.

Alternant entre natures mortes et nature vivante des bébés-trous noirs, les photographies de Lucile Boiron subliment aussi la peau veloutée des pêches, douces, si douces – mais moins que les joues d’un bébé, dont on dit souvent qu’elles sont à croquer. En parcourant plusieurs interviews de Lucile Boiron, j’ai été frappée par la récurrence de la mention de l’été, qui est sa saison de prédilection. Elle explore série après série cette saisonnalité, celle des corps alanguis, de la nature en ébullition, mais où comme un fruit trop mûr, tout commence à décliner. Dans son ouvrage Nagori, l’écrivaine Ryoko Sekiguchi distingue trois nuances et état d’un fruit dans la langue japonaise ; hashiri, sakari et nagori. Ce dernier terme représente la plénitude des fruits mûrs de la fin d’été, mais aussi la nostalgie qui y est associée : “L’objet de nagori peut être un lieu, une personne, ou une saison, ou encore des objets ou des actes évocateurs de ces choses.” Ainsi dans Bouche : des pêches dévorées à peines dents, les deux mains pressées sur le fruit, le jus qui coule le long des doigts, du cou, les doigts et les dents qui s’enfoncent dans la chair. Le plaisir, les sens, l’éphémère de l’été savouré par tous les pores.

“En début de saison, c’est la jeunesse du fruit : sa peau peut être dure, ou au contraire très fine, son goût acide et frais, sa chair croquante. Peu à peu, il gagne en sucrosité, et à la fin, sa peau prendra des rides, comme nous. Il deviendra plus mou, ses saveurs pourront atteindre à la complexité de la maturation, et son parfum gagner en profondeur avant de basculer dans un goût abîmé et une chair fibreuse, pour disparaître enfin complètement. Chaque étape exprime un moment de sa vie.” précise Ryoko Sekiguchi.

Pulpe, jus, mais aussi sève, rosée, lait, sang, larmes, urine, liquide séminal, résonnent ainsi dans les images de Lucile Boiron comme autant d’évocations métaphoriques de fertilité et de cette période du post-partum où le corps n’est que marée liquide et déborde de partout, échappant à tout contrôle. Dans le texte introductif de l’ouvrage, l’historienne de la photographie Damarice Amao rappelle que « le corps abject, tout particulièrement celui des femmes lorsqu’il se dévoile dans ses fluides, ses excrétions et ses signes de vieillesse, constitue une véritable menace pour l’ordre social. » Elles-mêmes liquides, ses images s’échappent d’ailleurs désormais de la surface du papier, avec toute une série de travaux explorant une combinaison de tirages photographiques dont un travail de verre moulé et thermoformé vient compléter les images.

Ces formes translucides peuvent aussi être lues comme des empreintes. Lucile Boiron s’est particulièrement intéressée au phénomène de micro-chimérisme, une migration des cellules entre le foetus et la mère (et pas uniquement de la mère vers le foetus). “Nous portons dans notre chair et notre ADN la somme des vécus de ceux qui nous ont précédés. Mes photographies résultent de cette tentative de saisir cette mémoire corporelle impalpable, une mémoire qui s’étend bien au-delà de la simple transmission génétique, comme une rémanence des traces laissées, invisibles, mais inscrites dans notre chair.” nous dit-elle.

Feuilleter les pages au papier brillant de Bouche est ainsi une expérience ambivalente et haptique, entre attirance et répulsion, une célébration de la vie dont l’omniprésence de la chair à différents stades en fait aussi un saisissant memento mori.

MORE articles

Bouche – Lucile Boiron

Plus lentement que le passage d’un nuage, mais plus vite que la naissance d’une ride – Delphine Wibaux

Nous sentons les couleurs avant de pouvoir les nommer – Christine Berchadsky

First Mother is a temporary space – Barbara Prada